90年代、一世を風靡したメンズ・ファッション誌「Boon(祥伝社)」。スニーカーにヴィンテージ古着、デニムジャケットなどのブームに火を付け、当時のストリートカルチャーの発信源でした。同誌がオシャレの教科書だった……という方もいるのでは!

同誌の専属モデルとして2000年から数年にわたりシーンを牽引していた一人、

志鎌英明 (sAagara SHOWROOMディレクター)

1980年生まれ。セレクトショップにてバイヤー兼デザイナーとして活動後、2011年自身のブランド「Children of the Discordance」を立ち上げ。また、2013年2月からはショールーム「sAagara SHOWROOM」をスタート。ディレクターを務める。

子どもの頃から服好き

子どもの頃から、とにかくファッションが好きだったという

洋服を好きになったのが小学校5年生のとき。

当時から、欲しい服を全部絵に描いてたんですよ。欲しいプリントTシャツの、プリントの柄も描きこんだりして。雑誌に載ってるアイテムが欲しくても子どもには買えないので、「いつか買うぞリスト」みたいに全部描いてました。

あと、中学生の頃は、サッカーチームの監督の息子さんで、大学生のお兄さんがいたんですけど、彼がすごくオシャレで、彼に代官山や原宿に連れて行ってもらうのがすごく楽しみでした。行くと、20時閉店までお店の端から端までうろうろしてましたね。

と、服にまつわる思い出話は尽きない。

「好き」のまにまに

出身は神奈川県横浜市。海沿いの工業地帯で育った。舗装されたばかりのツルツルの道路が伸びており、「スケートボードしほうだい」の環境。「興味があるものは、全部突き詰めないとダメな性格」と言うとおり、スケボーからヒップホップへ。そしてラップへ……と、どんどんストリートカルチャーの深みにはまる……いや、追求する日々だった。

その間も、服好きは衰えることはなかったという。

当時はインターネットがないから、お店に行かないとなに売ってるか分からない。だからとりあえず原宿に行くんです。

専門学校に通っていた頃は、朝学校行って、お昼休みくらいに抜け出して原宿へ行っていました。夕方から夜の2時までバイトしたら、朝までスケボー。懲りずに毎日その繰り返し。ちょっとでも時間があったら、原宿や代官山に行ってストリートブランドのお店をはしごしていました。

将来も服の仕事をしようとは考えていなかったという志鎌だが、まるで導かれるように、ファッション業界でのキャリアが自然と積み上げられていった。

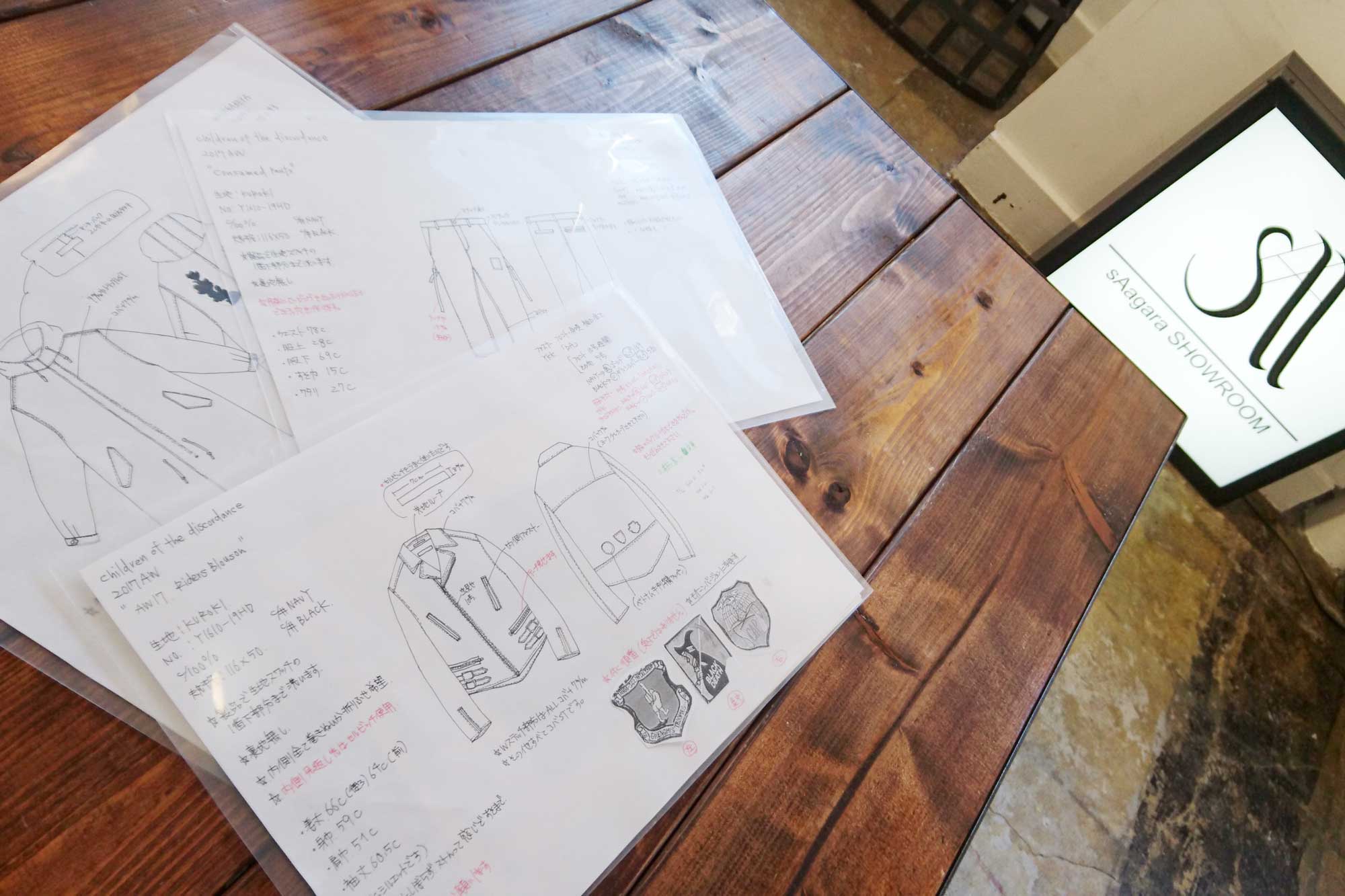

「Children of the Discordance」の仕様書。デザイン画や仕様書の書き方を正式に習ったことはないが、子どもの頃から服を描き続けてきた積み重ねが、いま生かされている。

原宿でスナップされたことから、その着こなしが注目を集め、全国的な人気者に。某大手セレクトショップに勤務している頃は、「同じものが着たい!」と、お店にファンの子たちが集まるほどだった。

そのセンスが買われ、社の新規事業の立ち上げに声を掛けられた。そうして、バイイングや企画の経験を積み、現在は、歴史のあるブランドから次世代を担うブランドまで、独自の視点でセレクトしたブランドを紹介する「sAagara SHOWROOM」のディレクターを務める。

アパレルからアクセサリー、はてやぬいぐるみまで、幅広い取り扱いのショールーム。「『sAagara SHOWROOM』で取り扱っているブランドは、みんな人が良い。嘘がないし、マジメに洋服作ってて、『売れそうだからこういうの作りました』ということをしないデザイナーばかりです」

「Children of the Discordance」 3つのライン

一方で自身のレーベル「Children of the Discordance」のデザインも担当する。

同レーベルは、友人たちと2011年に始めたもの。もとは古着のリメイクやプリントをしながら、好きな服を自由に表現していた。

現在は、「Made in Japan」にこだわったラインと、友人でもあるアーティストのNAOTO YOSHIDAと手がけるヴィンテージのリメイクラインを基軸に展開している。

2017年SSコレクションより(提供:Children of the Discordance)

さらにもう1つのラインがある。それがフェアトレードのラインだ。

メキシコ、パレスチナ、ケニア、インドの4カ国で、地域の生活にリアルに根ざしたものを適正価格で買い付け、日本で販売しているフェアトレードラインだが、なぜ志鎌は、このフェアトレードラインを作ったのだろうか?

定期的にやっているわけではないんですけど、フェアトレードは僕の中で大切なもの。

服を作っていく過程で、その服が生まれた背景にある各国の文化や民族衣装、歴史を調べてみると、けっこう自分の中で感動する発見があったり、大好きな音楽のカルチャーとつながっていったりするんです。それで、フェアトレードを始めました。

例えば、メキシコのサパティスタのバンダナ。これは、志鎌が聞いて育ったメキシカン・ハードコアバンドのメンバーがよく巻いているもので、サパティスタ・ムーブメントを支援する意味合いが込められていた。

2017年SSコレクションより(提供:Children of the Discordance)

サパティスタことサパティスタ民族解放軍(EZLN)とは、メキシコ人口の25%を占める先住民の権利や農民の生活向上、民主化の推進を主張しているゲリラ組織。同国チアパス州を拠点に活動している。

昔は「あの赤いバンダナの柄かっこいい!」くらいにしか思ってなかったんですけど、5年ほど前に調べてその背景を知ったんです。

そしたら、ちょうど友人の一人がチアパスに移住して、カフェを始めてたんです! 不思議な縁を感じる偶然にびっくりして。だからこの機会に、「ずっと聞いてきた音楽の文化や歴史のある国に、なにか恩返しがしたい」って、彼に相談したんです。

現在は、その友人を介して現地で作られたバンダナを適正価格で買い付けている。

また、パレスチナのショールは、ただ買い付けるだけでなく、難民キャンプの女性たちに依頼してオリジナルの刺繍を入れている。

そのきっかけも、デザインのルーツを求めていった先で出会ったかたちだ。

世の中に出回っている「アフガンショール」について、「あれ? なんか柄がおかしいな?」って思うことがあったんです。現地の人が使ってるものと、世の中に流通してるものと、柄が違うなって。

調べるうちに、パレスチナの人々がまとっているものがオリジナルのストールだと知った。

「オリジナルがやりたい。どうにかパレスチナとつながる方法はないか?」 さらに調べているうちに、新宿でパレスチナの食品を販売している「SAVE THE OLIVE」と出合う。同代表の宮沢氏にパレスチナの事情や文化のことを教わるうち、パレスチナで唯一カフィーヤを織り続けている工場のことを知った。

「どうしてもオリジナルがやりたいです」って、宮沢さんに相談したら、パレスチナで唯一カフィーヤを織り続けている工場で使っている織機が日本のSUZUKI製で、60年それを使い続けているっていうんです。めちゃくちゃ運命を感じました。

さらに宮沢氏に難民キャンプの実態を聞いた志鎌。そこで、「難民キャンプの人々に、小さくてもなにか仕事をつくりたい」と、宮沢氏のアドバイスの下、難民キャンプの女性や子どもたちに刺繍を入れてもらうことにした。

〈SAVE THE OLIVE〉と刺繍してもらっている。「オリーブの木は、パレスチナの人々にとって象徴的な意味のあるものだから。キャンプの人々は、なんでも良いよって言ってくれるんですけどね」

手前の赤いチェックのストールはケニアから届く「マサイシュカ」。現地の男性が纏う大判の布だ。

情勢に左右される納期に、安定しないクオリティ。クリアしなければならない課題は少なくない。現在は、コンセプトに共感してくれるショップを中心に取引をしているという。

最近は、「自然体で服づくりができるようになった」と話す志鎌。「本当に好きな服を作るだけでいいって、分かったんです。お客さんも『それでいいんですよ』って言ってくださるので、リラックスして服づくりができています。お客さんにすごい助けられてます」。来シーズンからは、新しいブランドを立ち上げる。

「買って着る」ことの意味

「世界がもっと良くなりますように」 ――そんな願いはあっても、決して大きな理想を掲げているわけではない。自分を育んでくれた大好きなものたちのルーツを追い求めていく中での、いわば自然な成り行きだったに違いない。

「好き」に突き動かされてきた志鎌がいま、若い学生たちに一つだけ言い聞かせていることがある。それは「買って着てモノを知る」ということだ。

「買って着る」って、本当に大事なことだと思っています。「このブランド、こういう見えないところに気をつかっているんだな」「服についている裏地や釦、ファスナーなどの細部へのこだわり」とか、ちゃんと手にすることで知ることってたくさんあります。

中途半端に調べて得た知識ではなく、肌で体験して得られる知識は、お金では買えないですよね。

志鎌は、このおよそ30年の間で買った服を全部大切にとってあるという。

いまでもけっこう買っちゃうんですよ。特にヴィンテージ。古着は一点ものだから、出合ったそのとき買わないと……って。結局どんどん増えてきちゃったりして。ブランドの資材収集に古着を探しに倉庫に行くときも、けっきょく気がついたら自分のを探しちゃっています(笑)。超洋服が好きで、服バカです。

コメントを投稿するにはログインしてください。