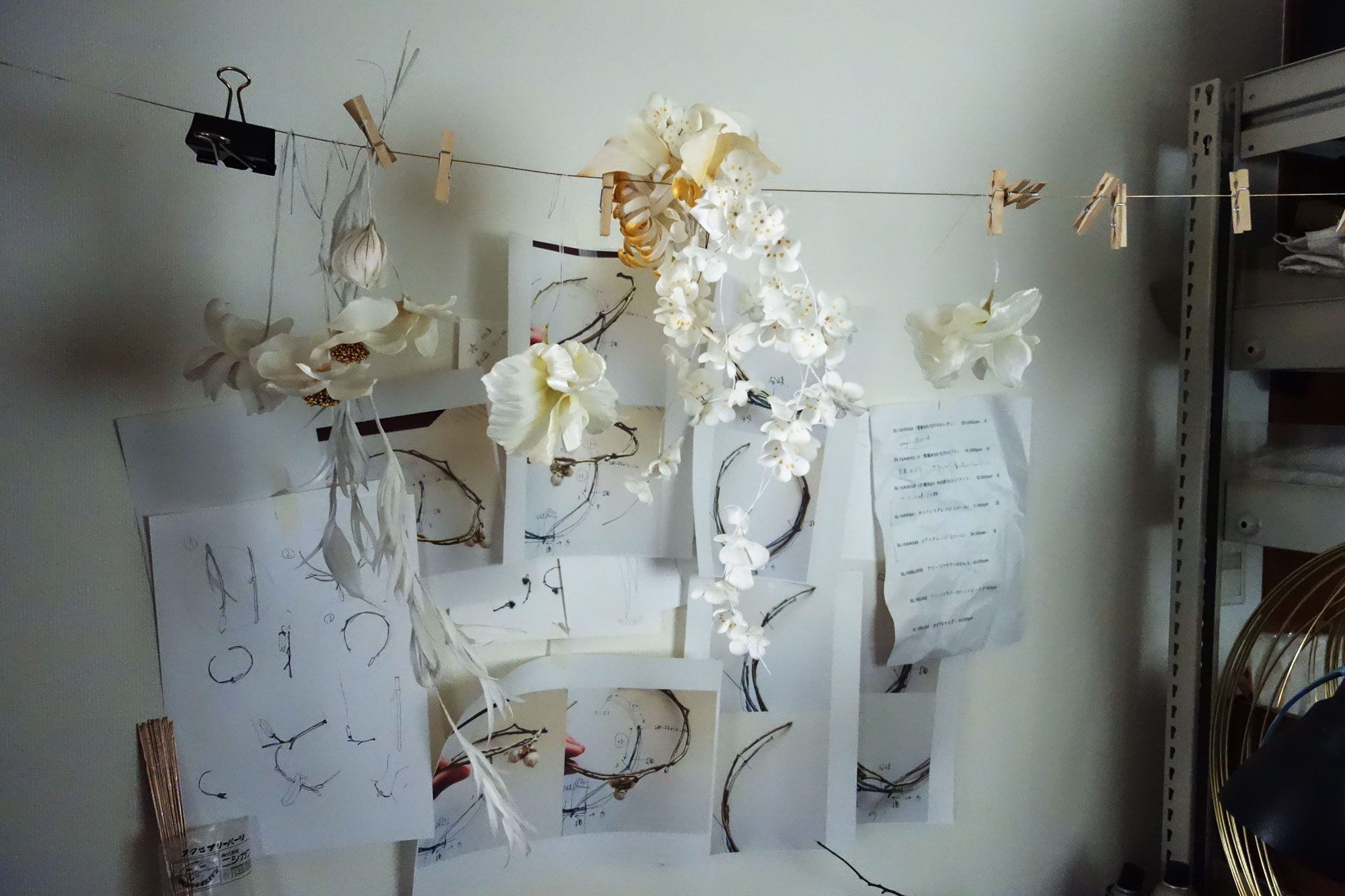

その美しい花は、すでに朽ち果てた植物なのか、はたまた造られた無機物なのかーー。

(Photograpy: Courtesy of SOIE:LABO)

植物そのままの美しさに、日本独特の憂鬱さや湿度を加えた儚い佇まい。絹と金属、そして古くより伝わる染料・顔料で構成された花々は、フランスで受け継がれてきた造花技術によって作りだされている。

人工の花に一つずつ個性と有機的な命を吹き込むデザイナーの中島みゆき(花)氏は、クチュールフラワーのブランド「SOIE:LABO(ソワ・ラボ)」を主宰。

まるで花の一片が散りばめられたようなアトリエで、中島氏のクリエーションについて話を聞いた。

中島みゆき(花)

「SOIE:LABO」デザイナー/造花職人。東京生まれ。大学を卒業後、クチュールフラワーの技法を独学で習得する。ブライダルドレスのデザイナーアシスタント、総合商社でのジュエリーブランドの商品企画・PR・店舗開発などを経験した後、2012年に独立。布花作家として活動するほか、企業のパッケージデザインや商品企画などに携わり、2013年に「SOIE:LABO」を立ち上げる。

―― 布からまるで生きているかのような花を生み出す、その作品づくりについて教えてください。

200年以上前からフランスに伝わるクチュールの技法を基に、絹を主体にした造花づくりをしています。かつてはパリだけで100軒以上あった工房も時代とともに廃れ、いまは数軒しか残っていませんが、ハイブランドのコレクション、特にオートクチュールや特別な顧客さまに向けて造花の装飾を作っていて、現在も重宝されています。

自分で作り始めた頃は、習いに行ったこともあったのですが、数回通ううちに「私は造花技術を学びたいのか?」と思ったことがあったんです。100種類の花を作れるようになるよりも、1種類の花の香りやその生命をも感じるくらいまでに表現を突き詰めていきたかった。植物を観察して、自分なりに勉強してみようと思ったんです。

ベースとなるお花は、糊を通した布地に型紙を当てて花弁や葉の形に裁断し、数種類の染料を調合した染色液で色を付け、コテを当てて形を作っています。

染料は、湿度と気温、素材によって色の出方が全然違います。蚕から採れる絹は特に個体差があって、生きている繊維だなと感じることが多いです。

(Photography: Coutesy of SOIE:LABO)

ロウ付けで作っている真鍮の枝も、絹で作る花も、どちらも経年変化のある素材で、形や色が使う環境によって少しずつ変わっていきます。

クチュールフラワーは、人が使ううちに変化していきます。「永遠」じゃないからおもしろい。時間が経つうち、ちょっとくたっとしてきたときの形も、またかわいかったりします。なので、その方の思うように使っていただいているときの形が、一番美しい姿なのかなと思います。

―― 2016年新作コレクションでは、これまでとまた異なる表情を醸しています。

もともとフランスの伝統技法をベースに作品を作り続けてきたのですが、日本人ならではの植物に対する感覚をもっと追求していきたいと思っていました。折しも日本画家・速水御舟の『墨牡丹』を見てすっかり引き込まれてしまい、今シーズンは製作のアプローチを変えることで、内面的な変化を試みました。

モノトーンの表現は油煙墨を

また、これまでは花弁の形に裁断した布を数枚重ねて染色していたのですが、今作では絹を木枠に張って、そこに顔料や墨で1枚ずつ花弁を描いてから裁断しています。染色以上に集中して花弁と向き合うので、描くうちに私の頭の中で花が咲くような感覚があります。それが完成のイメージにつながっていきます。

(Photograpy: Courtesy of SOIE:LABO)

―― 独学でクチュールフラワーの技法を身につけたということですが、この日本画の技法を取り入れた作り方も、ご自身で編み出されたのでしょうか?

いつも試行錯誤の繰り返しです。特に、日本画の技法を取り入れたアプローチは1年くらいずっと失敗を繰り返していました。墨のにじみ方も顔料の乗り方も、想像できなかったことばかり。よく通っている日本画材屋さんに、顔料などの配合をどうすれば良いかなど、よくアドバイスしていただいています。

―― 「日本人にしかできないこと」を追求されている理由は?

いまの時代、フランスのクチュールフラワーも、欲しいと思えばすぐに手に入れることができます。作品を作り続けるうちに「日本人の私がクチュールフラワーを作る意味ってなんだろう?」と、疑問が湧いて「日本人としてのアイデンティティ」を求める気持ちが強くなりました。

生花は枯れます。枯れてしまうことを植物としての「死」と捉えるなら、植物の見方や、それらが「死んで」いく様を見つめる視点のあり方は、国や文化によって全然違うと思うんです。精神の中に美しさを見出す、静寂や移ろいに心を寄せるといった日本特有の美意識を、どうやったら作品に落とし込んでいけるのか。そうした内面的な表現を深めていきたいと思っています。

―― 2016年春夏シーズンは、「divka(ディウカ)」のランウェイでヘッドピースも手がけていらっしゃいましたね。

「divka」のヘッドピースは、「花ではないものを」というご依頼だったので、コレクションのテーマや「divka」というブランドを自分なりに解釈しながら形にしていきました。ほかの方の世界を表現することに緊張はありましたが、本当に楽しかったし、貴重な経験でした。

「divka」2016SS Collectionより(Photograpy: Courtesy of divka)

「divka」は、クリエーションが本当に素敵。ブランドを立ち上げた頃に初めて手に取る機会があり、「一生好きでいるブランドに出逢った」と直感で感じました。思い切ってラブレターみたいなメールを打ったことがきっかけで、こんなふうにお仕事をご一緒できるとは思っていなかったので、幸せです。

―― ブライダルや個人オーダーの制作も受けていらっしゃるとか。

一点ものだと本当に作りたいものをとことん突き詰められます。もちろん、販売してくださるお店の要望をベースに作ることも多いのですが、「量産じゃないからこそできること」にこだわっています。それを喜んで手に取っていただけることはすごく嬉しくて。自分の性格に合っているようで、やりがいを感じています。

(Photograpy: Courtesy of SOIE:LABO)

これからも大量生産・大量消費の時代は続くと思います。しかしそれと平行して、人が長い時間を掛けて培ってきた知識と知恵、それに基づいて手間と時間を掛けて作った数の少ないものに、消費者の目が向けられていく時代になっていくだろうなと感じています。クチュールの技法や日本画材を通じて「伝統」に触れていますが、私にできる方法で、伝統のかたちを変化させながら、その技術を残せたら……と思っています。

―― インスピレーション源はどのように得ているのですか。

美術や映画、音楽作品などから得る直接的なイメージ自体は頭から流れていってしまうのですが、その作品の精神的な部分は記憶に残って、自分のクリエーションにつながることが多いです。

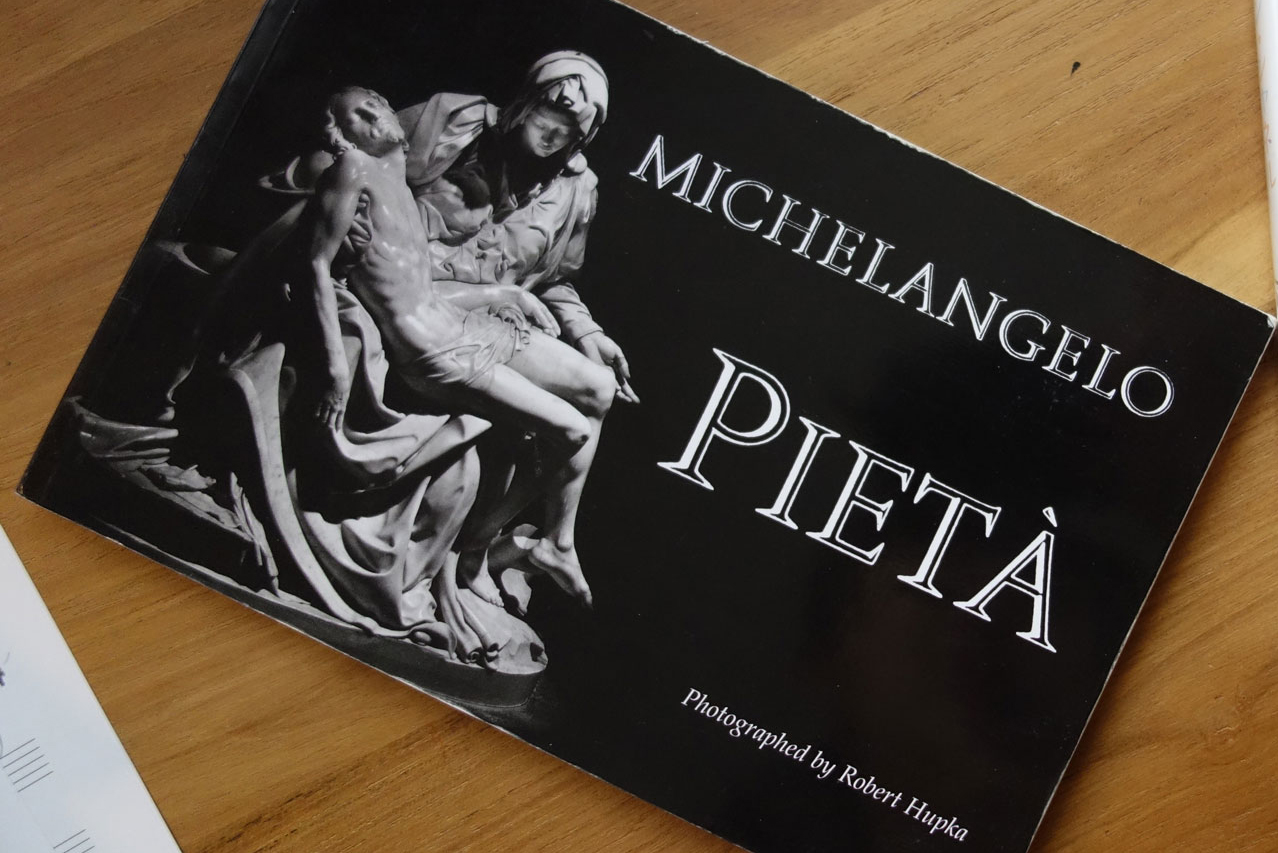

『サン・ピエトロのピエタ』は私の根本に居続けていますね。これは(下写真)、360度あらゆる方向からピエタを撮った写真150枚を収めた、非常にマニアックな本なんですけど(笑)。学生時代にお金を貯めてサン・ピエトロ大聖堂まで足を運んだときに買ってきました。

自分の記憶と、そのとき見たものが結びつくことってありますよね。今回のコレクションでいうと、お花に対して自分が抱いていた感覚が、『墨牡丹』とつながりました。そんなふうに、それまで自分の内面にあったものが制作へつながることがあります。

―― デザイナーになったのは、どういった経緯からだったのでしょうか。

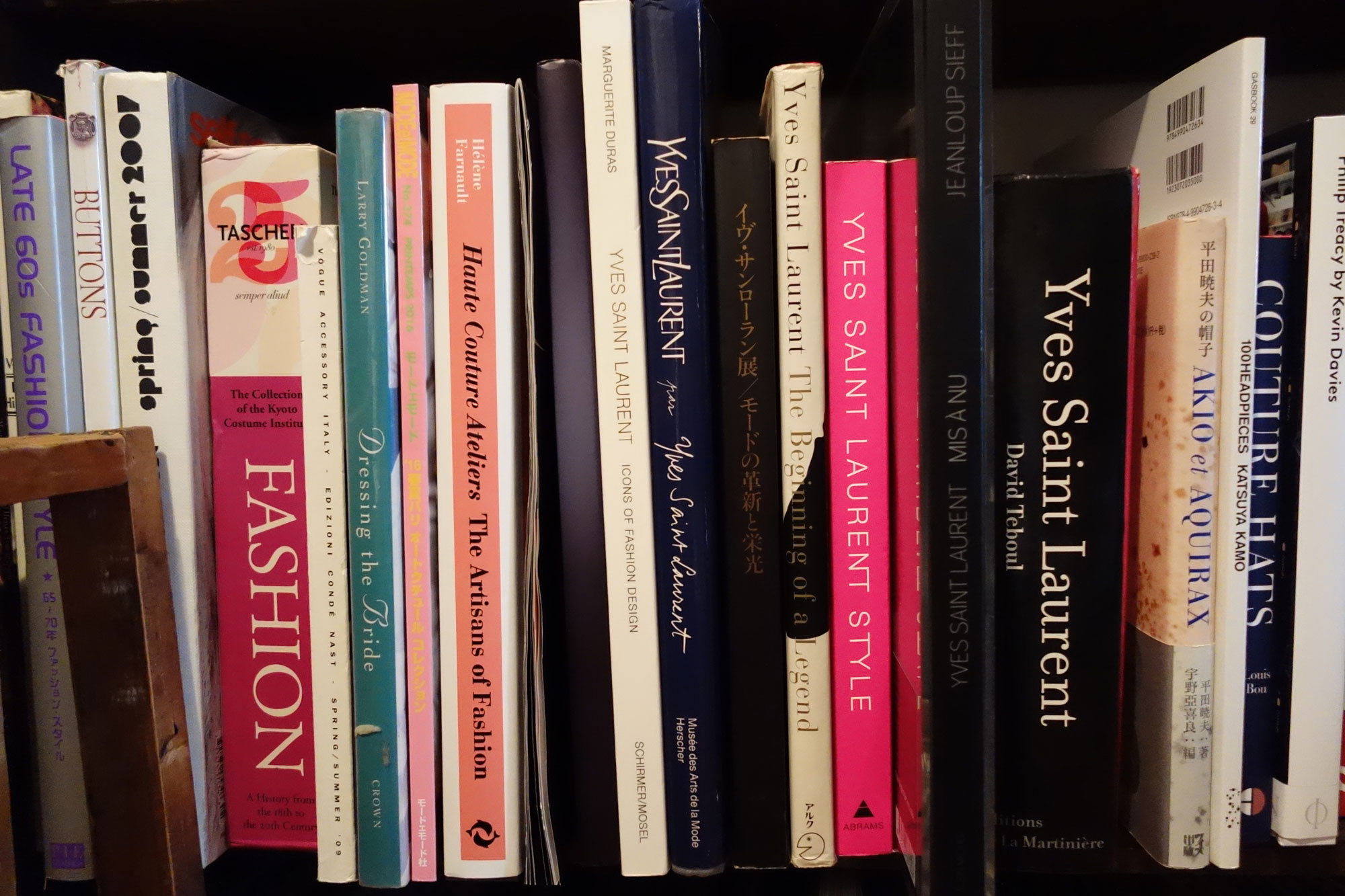

15歳の誕生日に母からイヴ・サンローランの本を贈られたのをきっかけに、「オートクチュール・コレクション」という世界を知り、すっかりのめり込んでしまったんです。特にサンローラン氏は私にとって格別の存在だったので、2002年に引退を知ったときは本当にショックでした。

最初はオートクチュール・コレクションの美しさに惹かれていたんですけれど、「物を作る仕事がしたい」という漠然とした夢があったので、やがてそこに関わっている職人さんの仕事に興味を抱くようになりました。

―― ブランドを立ち上げて3年になりました。今後の展望について教えてください。

ブランドを始めた当初は、お客さまに作品を身に着けていただけることがただただ嬉しくて、「ブランドとして」の動き方は、あまりできていなかったように思います。ただ作りたいものを作って、続けていくつもりでした。

それはいまも変わりません。こつこつ作ることを続けていきたいです。日本画のシリーズは今後も研究を深めていきたいですし、コレクションブランド等のショーピースの製作も、もっと経験したいですね。私の技術やクリエーションを必要としてくれる方にとって心強い存在になるためにも、私自身の表現の幅も広げていきたいです。

いまはクチュールフラワーの伝統技法を一から紐解きたい気持ちも高まっています。私の尊敬する職人さんは、たとえば金属でもお花を作りますし、布だけでなく羽根や皮革、プラスチック…あらゆる素材を自在に操るんです。目指す場所に少しずつ近づけるように、研究し続けていきたいですね。

(Photograpy: Courtesy of SOIE:LABO)

コメントを投稿するにはログインしてください。