南仏はカルカッソンヌから車で二十分、Brousses-et-Villaretという小さな村の奥にひっそりと佇むかわいらしいこの建物は、十八世紀終わりから続く歴史ある紙工房「le Moulin à papier de Brousses」です。

この村は十七世紀終わりからラングドック地方で有名な紙づくりの中心地だったそうで、1845年のデュール川流域には紙工房が67軒あったそう。しかしいまも活動しているのはここ1軒だけ。現在ラングドック地方で唯一の紙工房となってしまいました。

そんなとっても貴重な紙工房をたまたま南仏旅行中に発見した私。なんてラッキーなのかしら! というわけで、早速訪問してみることに。

「moulin(ムーラン)」とは「水車」という意味で、中世の紙工房では水車を原動力として使用していたため、フランス語では紙工房のことを「moulin à papier(紙の水車小屋)」と呼ぶそうです。だから工房は川の近くにあるんですねー! 納得。

建物内にある巨大な水車

二十世紀以降、紙の製造技術の発達に伴って伝統的な紙工房が衰退し、1981年には一旦閉鎖に追い込まれたこの工房。しかしのちに後継者が「Brosse村・紙工房組合」を設立し、工房の再生へ向けて建物の改修に乗り出しました。

そして工場閉鎖から十三年後の1994年、当時使用していた機械の展示とガイドを通じて、一般の人々に紙の歴史を伝える施設として、また昔に比べ製造量は少ないものの、伝統的な製法を受けついだ手すき紙工房として再稼働を果たしたのです。

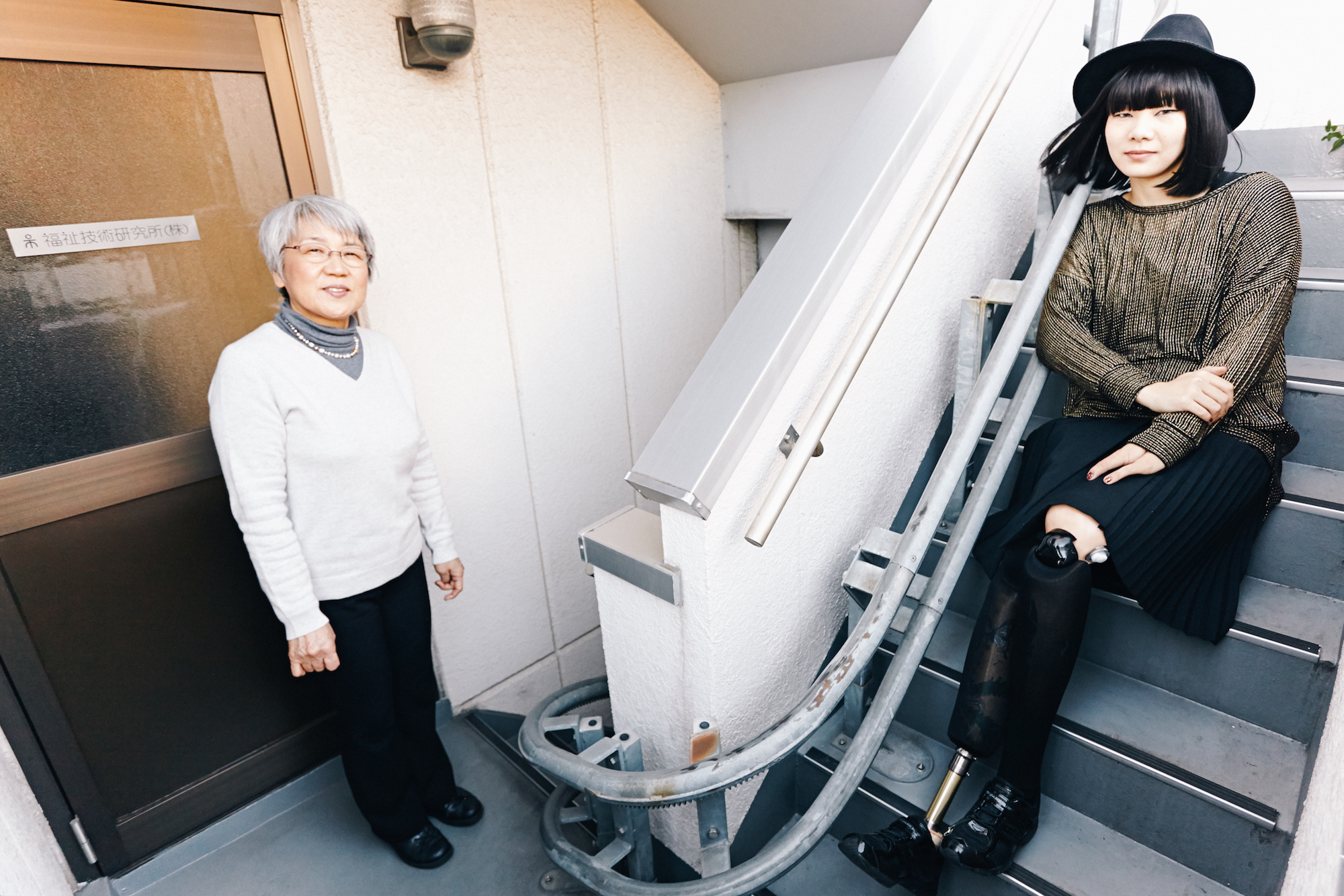

私たちをガイドしてくれたのは、工房の七代目後継者であるセリーヌさん。

7代目セリーヌさん。巧みなガイドで、終始子供たちの視線独り占め。

建物内には、その昔いろんな国で紙の代わりに使われていたものが実際に展示されており、その歴史を彼女が分かりやすく解説してくれました。この工房見学は子どもたちにも大人気で、セリーヌさんが出す数々のクイズに正解しようと、みんなめちゃめちゃ必死(もちろん私も)。

紀元前3000年前頃から古代エジプトで使用されていた「パピルス紙」。パピルスという水草の茎の内部組織(髄)からできています。 紙を意味する「paper(英)」「papier(仏)」は、このパピルス(Papyrus)から来ているそう。

葉っぱを重ねて、内部組織だけ残したもの。書きにくそうだけどかわいい! アート作品のようです。

主にヨーロッパで紙の代わりに使われていた、羊の皮。その名も羊皮紙。見た目も名前もそのままです。

紙はもともと植物の繊維が原料のため、実にいろんなものを材料にできるといいます。例えば、象のフン、ブドウのくず、ハチの巣などなど……(現代の紙を作るヒントになったのは、ハチの巣だったそう!)。ちなみにこの工房がフル稼働していた時代に使用されていた主な原料は、衣料に使用されていた木綿のくず。それをさらに細かくちぎったら、このような巨大なすりつぶし機を使って、スリスリと繊維を分解していきます。

この機械が「はじめ人間ゴン」を思わせるような風貌に見えてらならいのは私だけでしょうか。

その後、オランダで開発されヨーロッパに普及したのがこちらの機械。筒状の刃を回転させて効率よく繊維を解体できます。

ちなみに現在この工房でつくられる紙の主な原料も、古くなった洋服などの布類。机に設置されたナイフで細かくちぎり、専用の機械で布の繊維を細かく分解します。

こちらは電動式。小ぶりですが、なんだか一気にハイテクになったような気がします

繊維が細かく分解されて跡形もなくなった布くずの塊は、大量の水と混ぜられてようやく紙すきの工程に移ります。

ちなみにこの液体、繊維くずは2%しか入っておらず、98%水なんだそう! 驚き。

こんなかわいいのもできちゃいます。

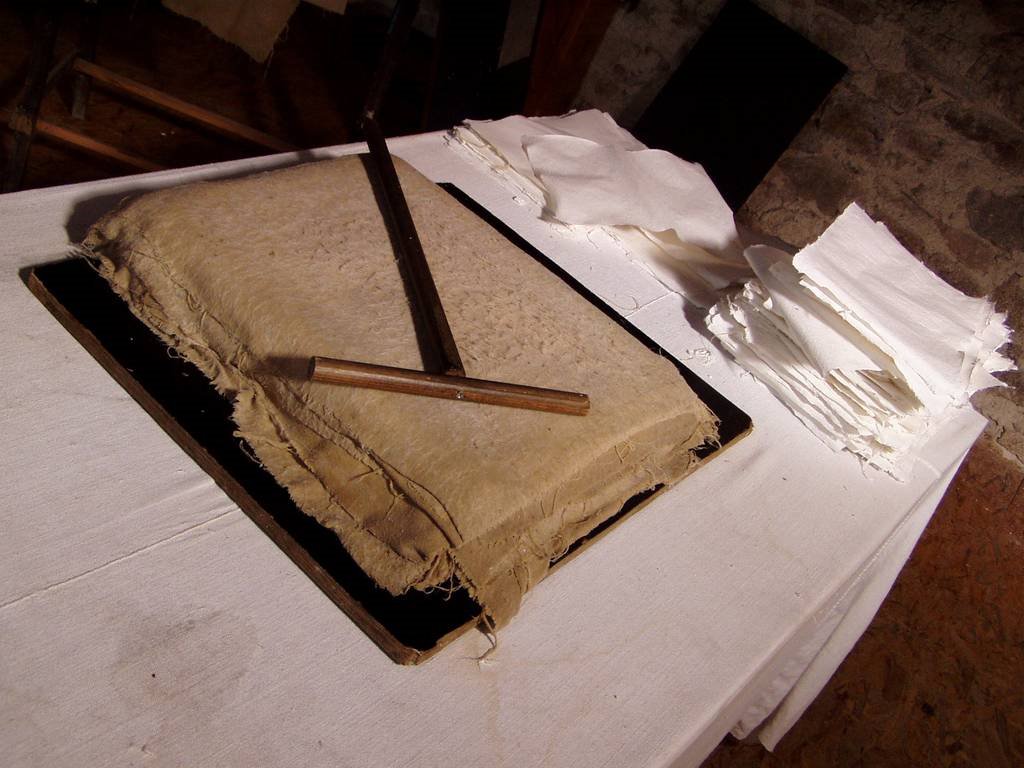

紙をすいた後は、型ごと布に押し付けて一枚一枚ミルフィーユのように布と紙を重ねていきます。これ、なかなか根気のいる作業です。

そしてこのミルフィーユから水分を抜くために重しを乗せてしばらく辛抱。その後、一枚ずつ紙を布からはがして洗濯ものを干すように糸に引っ掛け、待つこと数日。

ふぅ、やっとできた。

……と、思っているそこのあなたーー! もう少し待ってください。真ん中が折れ曲がっているのをまっすぐにするために、平たく置いた紙の上に重しを乗せて、またしばらく我慢です。

その後、やっと完成。今でこそ大量生産が可能になった紙ですが、、当時はこんなに手間ひまかけて作られていたんですね。

ちなみに現在この工房で実際に紙を生産するときは、手すきを行った後、化学繊維でできたシートに平らな状態で数枚貼り付け、こんな状態で乾かしています。

ん? 日本?!

そうなんです。実は工房の近くにアトリエを構える日本人書道家・Ayuko MIYAKAWAさんも手すき紙の愛用者で、建物内には彼女の作品がちらほら。彼女による書道教室も、この工房内で定期的に行われています。

Ayuko MIYAKAWAさんと、彼女の作品。

そのほかにも、アーティストや地元住民の方々といっしょにいろんなイベントが随時開催されています。

造形芸術家・Catherine Cappeauさんによる巨大ドレス

紙のドレスショー

実際にモデルたちが作っています。小さい子からお姉ちゃんまで勢ぞろい。

超巨大な紙すき大会

紙づくりの伝統を守りながら、現代の人々が手すき紙と触れ合える場をどんどん作っている工房の人々。

現在私たちが日常で使っている綺麗に整った紙は、やっぱり便利で必要なものですが、何か特別なときには手すき紙を使ってみるのもいいかもしれません。独特な風合いと温かさがあって、それだけでもうオシャレ。大切な人へのメッセージカードに使えば、きっと一層自分の思いが相手に伝わるはず!

日本でも手すき和紙などが有名ですが、フランスにもこんな素敵な場所があることを知って非常にテンションの上がった筆者なのでした。みなさんも南仏旅行の際は、ぜひ一度訪問してみてはいかがでしょうか。

コメントを投稿するにはログインしてください。