戦後占領期の日本では、輸出向け製品に「Made in Occupied Japan(占領下の日本製)」と表示することが義務づけられていました。この表示がつけられていたのは、輸出貿易が再開された1947年(昭和22年)頃から、主権回復を果たす1952年(昭和27年)までの約5年の間です。

そんな時代のことをブランド名にする「Made in Occupied Japan」。沖縄生まれのバッグ類のブランドです。沖縄はいまでこそ「南国の楽園」というイメージですが、太平洋戦争時には激しい地上戦が繰り広げられ、空爆などによって無差別に破壊つくされた土地。「Made in Occupied Japan」は、その時代に生み出された本来は「戦争のための」生地を、日常のためのものへと生まれ変わらせ、平和へのメッセージに変えています。

ブランドを立ち上げたのは、沖縄県コザ出身のデザイナー・嘉数義成(かかずよしなり)さん。フリーのデザイナーとして活動しながら、沖縄ならではのものづくりを数々手がけてきました。「Made in Occupied Japan」で使用するのは、米軍からの払い下げ品のテントや、米軍基地内の消防署で消防服として採用されるものと同じ生地などです。

1960年代から1990年代に製造されたテントの中には、実際に使用されていたものも多いため、1枚ずつ表情が異なります。それを丁寧に確認しながら裁断。あえて傷や汚れを表情として生かすことで、風合いが異なる1点もののバッグに生まれ変わります。

「ふつう」がふつうでなくなるとき

嘉数さんのが生まれ育った沖縄県中部沖縄市コザには、大きな嘉手納米軍基地もあり、軍の払い下げ品店や外国人の往来が日常のことだったといいます。

小学校に通えば、一学年に数人は外国人を親に持つ子どもがおり、軍人と結婚した友だちもいれば、軍人の友だちもいる。アメリカンな食生活も好きだし、アメリカ文化に対する憧れもある。生まれたときから、身の回りにアメリカ文化と基地の存在があるのが「ふつう」ーー100%無条件に肯定できるものではないけれど、その存在自体の全てを否定することもない。

生まれたときからそんな日常だったからこそ、身近な「軍モノ」を素材として使用することも、自然な選択だったそう。嘉数さんが軍モノで服を作り始めたのは、20歳の頃に服飾の専門学校に通っているときでした。作品を作っては、セレクトショップに卸していたある日、一つの転機が訪れます。

沖縄には、国道沿いや米軍基地周辺に、払い下げ品(Surplus Shop)が点在している。とてつもない量を一度に仕入れるため、一見すると店なのか倉庫なのかわからない独特な雰囲気の店が多いという。

文字通りの「山積み」の中から、使用する素材屋デザインソースを掘り出していく。

あるとき沖縄の織物の職人の方に「あなたの作品を私は好きになることができない」と言われました。その方は「沖縄の空に軍用機が飛んでいたり基地の存在を見ることも嫌」と言いました。

その言葉を聞いて、この素材には「歴史」があるんだと気づかされたんです。

そこで、戦争で使われた歴史を持ち、「負の遺産」と呼ばれる軍モノを日用品に変えていくことで、平和へのメッセージに変えて伝えていこうと考えたといいます。

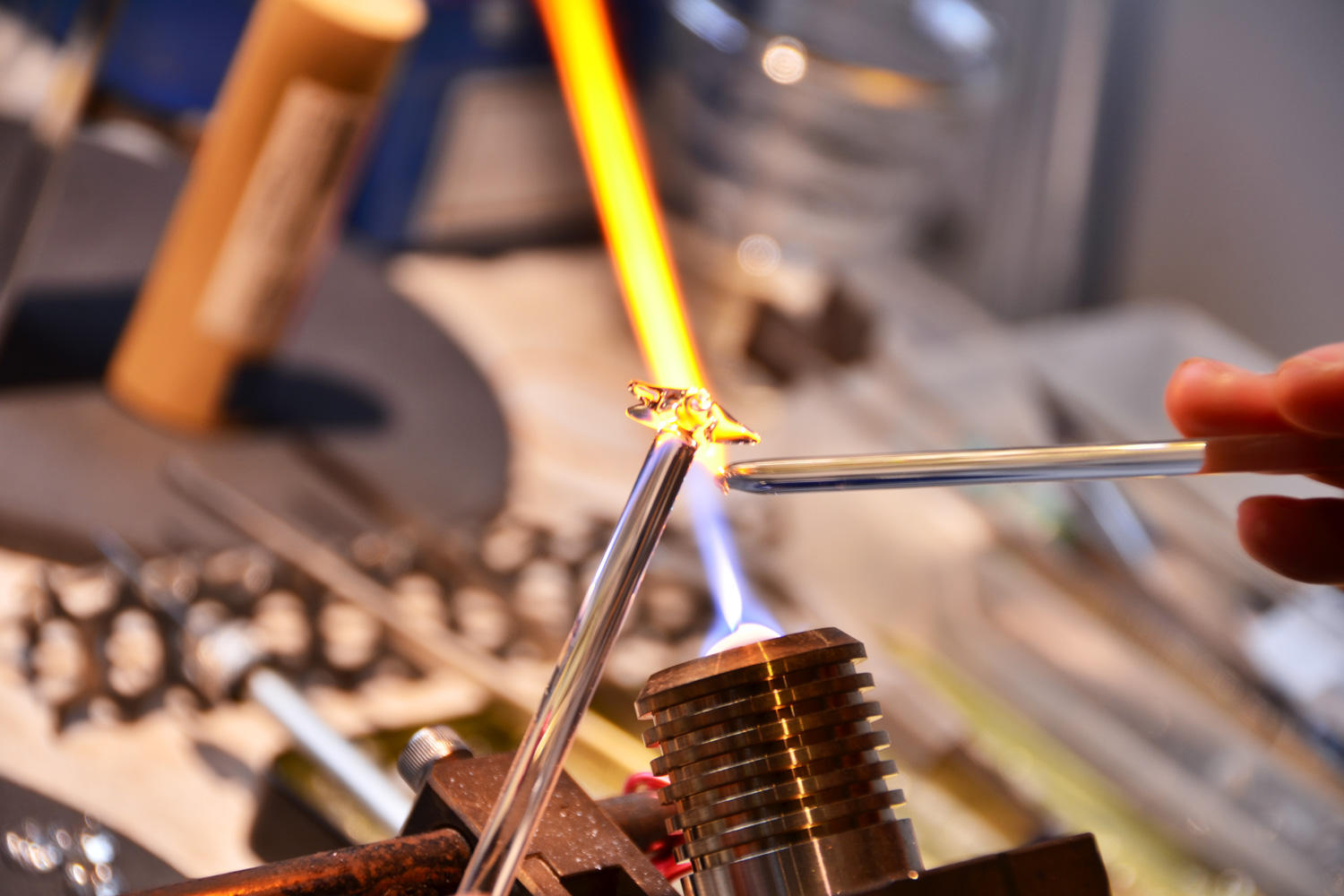

手仕事で作られる「Made in Occupied Japan」のバッグ。硬い生地のため、力が必要。縫うときも、針を進めるたびに「ドンドンッ」と大きな音が作業所内を響きわたるという。

米軍基地内の消防署で採用される消防服と同様の素材を使ったシリーズ。ほかにも、もともと米軍の医療従事者への支給品の制服をアイディアソースにしたシャツのシリーズもある。

メッセージを変換する「デザイン」

この作品をとおして伝えたいのは、政治的なメッセージではありません。沖縄の歴史を伝えていくんだ! というのが目的でもありません。ですが、沖縄で育った僕たちでしかできないことだと思って、この作品を作っています。

「Made in Occupied Japan」で使用される米軍放出品のテントや装備品は、極限の使用環境に耐えうる機能や耐久性があり、素材としては魅力的なもの。しかし、元々の使用目的を考えると負の遺産ともいえます。それをあえて日常に溶け込むようデザインし、本来の目的とは違うものに作り変えることで、平和へのメッセージにしていきたいです。

そう語る、嘉数さん。

終戦後、米軍の統治下に置かれた沖縄では、衣食住の全てが不足している状態。そんな過酷な条件下にあっても、人々は限りある資源を最大限に活用し、さまざまなものを生み出していたそう。戦闘機の残骸を溶かして鍋にしたり、大きなガスタンクをくりぬいて船にしたり、配給品の小麦粉袋を帆にして漁に出たり……。

ネガティブなものをポジティブに変えるチカラを、人は持っている。そんなチカラを積み重ねていけば、きっといつか平和な世の中になるのではないかーーそんな希望も感じます。

コメントを投稿するにはログインしてください。