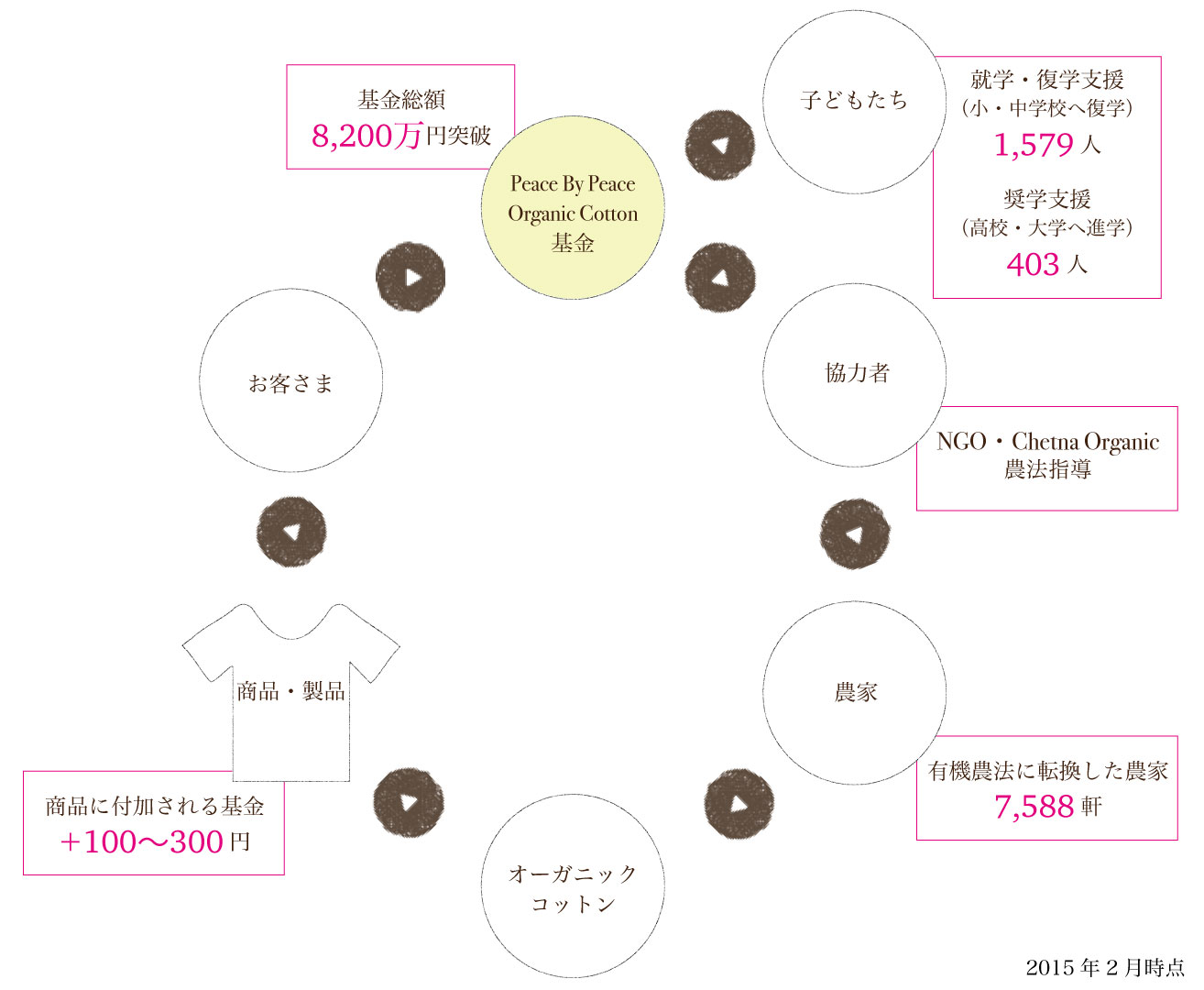

服を着れば着るほど、みんなにハッピーが降り注ぐようなものを作りたい! その一心で、インドに約8,200万円(※現地の労働者に対する政府の最低保証日当額を、日本の約100分の1程度とした場合、現地通貨に換算した価値が約82億円に値する)の基金を作った人たちがいる。

この基金のおかげで、わずか7年で7,588軒のインドの農家が有機農法に切り替えた。さらに、1,579名の子どもたちが小・中学校に復学。403人の子どもたちが高校・大学に進学することができた。

オーガニックコットンの拡大を目的とするプロジェクトは多数ある。しかし栽培方法の指導までしているものは少ない。また農民の借金を防ぎ、なおかつ児童労働を禁止して就学させる支援も、現状の日本ではなかなか見つからない。

実はこのプロジェクトをゼロから立ち上げたのは、通販の会社として知られる株式会社フェリシモ内の「部活」。部署ではない。

コットン部の部員は約10名。みな別々の部署から集まった有志で、それぞれ本業の合間に部活動を行っている。本業の仕事をしながら、なぜこれほどの支援を実現できたのか? そのワケを探って、神戸の本社を訪ねた。

コットン部員。日本の高校の生徒がインドの子どもたちと交流するために作ったフラッグを持って。(提供:フェリシモ / PBP)

コットン部員。日本の高校の生徒がインドの子どもたちと交流するために作ったフラッグを持って。(提供:フェリシモ / PBP)

始まりは、お客さまから届いた1通のメール

ことの起こりは、お客さまから届いた1通のメール。ときは2001年の10月。世界は、ニューヨークで起こった同時多発テロに胸を痛めていた。メールの内容も、「テロに対してフェリシモとして何かできないか?」というものだった。

メールを受け取ったのは、フェリシモデザインセンター部長・葛西龍也。この要望を受け、チャリティTシャツを企画。さらにお客さまの思いを直接現地に届けるため、売上金の一部を、アメリカとアフガニスタンの子どもたちのための基金にすることを考えた。

葛西龍也(部長)

1976年生まれ。1999年フェリシモ入社。以降、通販カタログ「haco.」の創刊をはじめ、さまざまな新規事業を担当。「部活の長だから部長」。

オーガニックコットンで最初に作った商品は軍手「men♡te」。綿(men)の手袋(te)という意味と、大地のメンテ(mente)ナンス、人(men)が手(te)をつなぐという意味を掛けた。通販誌「haco.」の第18号でお目見え。

コットン栽培にまつわる諸問題について聞かされたのは、その継続を目指す過程だった。遺伝子組み換えの種の使用、農薬や化学肥料の大量使用、それらを賄うために繰り返される借金。服を作れば作るほど、傷つく自然・人たちがいるーー。

「ならばいっそ、服を着替えれば着替えるほど、大地に愛が降り注ぐようなテーマにしたい」。そう考えた葛西は、2008年の冬、有志5人と共に正式に部活「コットン部」を設立。オーガニックコットン製の軍手を作り、200円の基金を付けて1,000円で販売を始めた。

同時に葛西はインドへ。国際協力機構(JICA)インド事務所の協力を得て、協働する現地NGOに出会った。話し合いを重ね、集まった基金のお金をどうやって循環させるか、プロジェクト「PEACE BY PEACE COTTON PROJECT(以下、PBP)」の内容を決めた。

服を着るほど幸せに! オーガニックコットンプロジェクトのしくみ

このプロジェクトの特徴は、ただオーガニックコットンを栽培するだけではないことだ。

まず、集まった基金はNGOに拠出。NGOではその資金を使い、対象農家のある土地それぞれに合う種の組み合わせや有機農法を研究・開発する。

次に、プロジェクトに参加する農民に、子どもに労働をさせないことを約束させる。子どもたちを学校に復学させるためだ。

そして現地NGOが種を提供し、農法を指導する。やり方を教われば、以後NGO等に依存しないで済む。

できたコットンは、部員が社内で商品を企画し、カタログを制作。商品には、50〜300円を基金として商品代金に入れて販売する。商品がお客さまに購入されるたび、基金が積み立てられ、インドでの支援が行われるという流れだ。2011年、基金への積み立て額は、設立当初の目標・2,000万円を突破。2015年3月現在、8,200万円まで成長を遂げている。

吉田美帆子

コットン部では広報を担当。本業では商品企画を担当している。自身の部門内で少しずつオーガニックコットン商品を増やし、PBP商品の売上を牽引。

通販誌「haco.」に掲載されたPBP商品。部員が地道に社内で営業を掛け、実現した商品やコラボの結果、循環が生まれた。

オーガニックコットン以上に、もっとできることを

いま、コットン部の活動は、コットン栽培にまつわる問題だけでなく、農村が抱える問題を全て改革する活動にまで拡大を目指している。

部員たちのアイディアで、コットンが採れない閑散期に収入源となる動物を育てたり。また女性たちに縫製や刺繍を指導し、ものづくりもできるような組織を育てたり。それらを通じて、自立した農村運営ができるよう、プロジェクトの幅を広げた。

「農民自らが農村経営までできるよう変え、基金なんていらない人たちを増やそう」。

根強い性差別のため、労働や教育など、実務を担う母親たちはなかなか表に出られない。女性の自助グループ(Self Help Group)を作り、活躍の場を創出。(提供:フェリシモ / PBP)

収入が得られない農閑期にも収入が得られるよう、女性たちが考えた養鶏の様子。生産・販売の計画をコットン部で支援・指導する。(提供:フェリシモ / PBP)

多くの子どもたちが復学したため、給食予算が不足した学校へ、実験農場から野菜を供給。子どもたち自身で野菜を栽培するプロジェクトも始め、栄養について学ぶ機会に。(提供:フェリシモ / PBP)

お絵かきの様子。子どもたちにお絵かきを楽しんでもらい、その絵を組み合わせてプリントをデザインした商品を販売した。(提供:フェリシモ / PBP)

ハッピーな循環を自社だけのものにしない。

2014年、コットン部は大きな決断をした。他社が、PBPのオーガニックコットンを使ってものづくりができるよう、一連のしくみを開放することにしたのだ。

フェリシモ以外の企業も、農村で採れたオーガニックコットンで商品を作ることができる。その際、インドの子どもたちが絵を描いてデザインするもよし、女性たちの刺繍を取り入れるもよし。コットン部が築いたものづくりのプラットフォームを使って、自由にものづくりができる。フェリシモから下げ札を購入し、商品に付けて販売することだけが条件。その下げ札購入費が、基金としてさらに積み立てられる、という流れだ。

PBPの基金に積み立てられる下げ札の一例。(提供:フェリシモ / PBP)

自社で企画・製造・販売を手がける同社にとって、このエシカルな取り組みは同業他社との差別化のポイントにできる。実際、お客さまから「フェリシモならではのすばらしい活動」との声をいただくこともあるという。

企業戦略的には自社で抱えておくほうが賢明のはず。「だけど、未来のこと考えたら、『難しいところは整えといたから、みんなでやろうぜ』っていう考え方のほうが正しい」と、葛西は言い切る。

現地とのやり取りを担当する部員・徳重正恵も、訪印のたび、このしくみを自社だけにとどめておくべきでないと痛感するという。

フェリシモで販売できる量は、フェリシモの売上に依存してしまう。あってはいけないことですが万が一、経営上プロジェクトの継続が困難になってしまったら……? 活動自体に人の生活が掛かっているなら、この依存であるべきではないと思うんです。

ただ根底にあるのは、部活のオープン化という概念。部員の活躍を経て取り組みが増える中、活動自体が、社内の一部活の枠に留まらなくなってきていた。今回のオープン化も、企業の垣根を越えていっしょにものづくりをする「部員」を増やす過程の一つだ。

徳重正恵

インドとのやり取りや、スクールコットンプロジェクト(コットン部の活動の一つ。綿を通じて、日本とインドの子どもたちをつなぐプロジェクト)を担当。本業は商品調達部門。また、国内で内職ネットワークを組織し、ロットに縛られない柔軟な調達ができるよう整備中。

企業ビジョン「ともにしあわせになるしあわせ」が浸透した風土

しかし、なぜここまでのことが、企業内の「部活」に可能なのだろうか?

実はフェリシモでは、毎週水曜日の午前中は部活の時間として公認。部活動があるときは部署内で業務を分担してサポートし合うなど、社員の間にも理解と協力する姿勢が行き渡っている。

自然を守ること、子どもの未来を考えることなど、世の中を良くする方法を考えることは良いこと。それが事業になればもっと良い――そういった考えが会社にある。部活は、志を事業化するための挑戦の場なのだ。

通販会社として知られるフェリシモだが、葛西いわく、現在に至るまで「通販」をコンセプトにしたことは一度もないという。「ともにしあわせになるしあわせ」という理念の下、幸せな社会はどうやったらできるかを考えてアクションに移す。その一手段として通販があるに過ぎない、とも。

結果を残しさえすれば、極論は何をやっても良いけど、「売れればいいってもんでもない」というのが、社員みんなにある。「誰かのためになる」というところを守って、フェアプレーで結果を出す人がほとんど。(葛西)

一緒に価値を生み出し、分かち合う――「テロに対してフェリシモとして何かできないか?」というメールがお客さまから届くのも、フェリシモのメッセージがお客さまにしっかり届いているからではないだろうか。

コメントを投稿するにはログインしてください。